10月17日,著名文化学者、我校1966级校友常江,做客地大文化论坛,就如何提高地大人的文化自信,为师生们上了生动的一课。

讲座开始前,常江向我校捐赠他最近出版的12卷本《常江文集》,党委宣传部部长胡守庚接受捐赠。

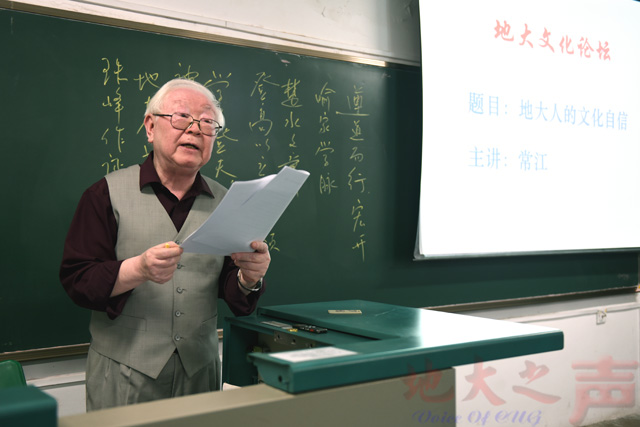

西区教一楼201室座无虚席,在大家热烈的掌声中,常江佩戴学校校徽走上讲台。他从自己报考地大的故事、十六年的青海工作经历讲起,逐渐深入分析,将演讲引入佳境。

他说,地大非常重视校园文化建设,并且亮点频出,文化是一所大学的血脉和灵魂,没有“文化”的大学是没有前途的。在他看来,地大人几十年来不仅有文化自觉,还有文化自信,因为地大自建校以来,就有一批专业精深、文化底蕴深厚的教师。对于学校建设的地学文化、体育文化、书香文化他表示赞赏。

文化建设中,文学创作活动是不能缺席,也无法缺席,这是由文学的使命和地位决定的,在某种程度上,文学统揽着文化,影响着文化建设的方向。然后,在讲座中,他列举了自建校以来,我校为国家输送的一批作家名单,如赵丹涯、银剑钊、郭友钊、夏磊等人,这些从地大走出的作家,对于弘扬地学文化,传播地大精神,发挥着积极的作用。

讲座中,他从历史的视野,梳理了地学与文学的关系,列举中国历史上张衡、葛洪、郦道元、沈括、徐霞客等地学家的文学成就。

常江认为,地大在新时代的发展中,只有大力开展文化建设,以文化人、以文育人,鼓励大学生文理交融,将来才能成为更优秀的人才。

常江被称为“当代楹联第一人”,讲座中也穿插着列举了几幅楹联,十分生动有趣。讲座全程90分钟,75岁高龄的他全程站立,在黑板上的板书也遒劲有力。当他字正腔圆地朗诵“我只想唱一支歌,献给我的母校”时全场掌声雷动。

常江说:“我当学生时,我也听过老一辈文学家讲课,虽然我可能已经记不清讲的是什么了,但我明白这是一种文学的营养,我认为我现在有义务把这些营养分享给在校的同学们。”

来自材料与化学学院的2016级学生卢子蒙说:“聆听本次讲座,我知道了学校的文化基因以及文化自信的根源,作为地大人,我们要努力提高文化水平,营造积极向上的校园文化氛围。”

常江是从地质队走出的文化学者,被称为“帐篷诗人”。曾担任中国地质图书馆副馆长、中国国土资源作协主席、中国作家协会全委会委员,现为中国楹联学会名誉会长。(学生记者张琦敏 邓可欣 左卓昕 摄影屠傲凌)